|

| Detalle de la tabla de La Visitación |

1. Breve historia de un traslado

Este retablo, actualmente situado en el muro occidental de la iglesia de San Miguel, es sin lugar a dudas el principal tesoro artístico con que cuenta la villa zamorana de Castrogonzalo. No obstante, su emplazamiento original estuvo en el presbiterio de la desaparecida iglesia de Santo Tomás. La pequeña historia de este traslado debe situarse a principios de los años ochenta, momento en que el progresivo deterioro del templo comenzó a sembrar la inquietud entre los vecinos.

Desgraciadamente, los negros augurios formulados por vecinos y parroquianos tuvieron su confirmación punto por punto. El culto tuvo que interrumpirse definitivamente en la iglesia ante el desplome de parte del techo y la proliferación de amenazantes grietas en muros, bóvedas y cúpula. De esta forma, Castrogonzalo perdía temporalmente sus dos parroquias, dado que el otro templo, San Miguel, hacía ya bastantes años que estaba fuera de servicio. Un modesto local municipal, acondicionado al efecto, tuvo que cumplir las misiones de altar improvisado durante una larga temporada, haciendo posible el servicio religioso.

Algún tiempo después, tras la realización de diversas obras de reforma pudo volver a utilizarse la iglesia de San Miguel. Fue este el momento en el que se acometió el traslado y restauración de nuestro retablo a cargo de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, trabajos que se prolongaron durante varios meses de los años 1985 y 1986. Las obras fueron provisionalmente recibidas el 2 de junio de 1986 y el 2 de junio de 1987. Las tablas y su marco arquitectónico retomaban así su antiguo esplendor perdido, pero las tallas no gozaron del mismo privilegio, aguardando pacientemente aún hoy a que alguien se apiade de ellas. Paralelamente, el abandono y el consiguiente proceso de deterioro de Santo Tomás continuaron imparables durante los años siguientes, hasta que en torno a marzo de 1992 se derribó definitivamente.

2. La iglesia de Santo Tomás de Castrogonzalo

La existencia de dos parroquias en Castrogonzalo y, por consiguiente, de dos barrios -el de Arriba y el de Abajo-, es un aspecto indisolublemente ligado a su historia. Ya desde 1157 contamos con referencias sobre templos en la villa dependientes de la mitra astorgana. En 1225 Alfonso IX concede al monasterio de Arbás cuantos derechos le pertenecían en las dos iglesias de Castrogonzalo. En 1361 encontramos la primera mención de la iglesia de Santo Tomás en un documento del monasterio de Santa Clara de Benavente.

Aunque la planta y estructura general de la iglesia puede responder al siglo XVI, durante el siglo XVIII se acometieron importantes reformas. El templo tenía una nave única en forma de cruz, cabecera y brazos rectos, y espadaña a los pies. Su fábrica, fruto de diversas fases constructivas, alternaba el tapial, el ladrillo y la sillería. La cubierta era a dos aguas sobre armazón de madera. El crucero se cubría con cúpula semiesférica y la nave con bóveda de medio punto con lunetos. El cuerpo inferior de la espadaña fue reparado y reforzado en diversas ocasiones y a mediados de los años setenta se adosó una galería cubierta al muro sur.

Durante el siglo XVII hay constancia de varios pagos para la realización diversas obras. En esta época en el templo había al menos tres capillas: la de la Natividad de Nuestra Señora, la de San Martín y la de San Juan Bautista. Hay también menciones de intervenciones en la capilla mayor, así, sabemos que en 1640 se limpió el altar mayor o que por estos años doró la caja del Santísimo. Al margen de estas obras, el templo atravesó un momento delicado en los días inmediatos al 29 de diciembre de 1808, cuando las tropas francesas ocuparon el pueblo y utilizaron la iglesia como establo para sus caballerías. Según el testimonio de su párroco, los franceses irrumpieron en la iglesia e hicieron varias hogueras en su interior, destrozaron las puertas del Sagrario y alguna otra pieza de retablos.

3. Características formales e iconografía

El retablo tiene una longitud de 7,80 metros y una altura de 5,70 m. El zócalo mide unos 1,30 m. y la coronación del ático tiene otros 1,50 m, con lo que la altura total máxima desde el suelo es aproximadamente de 8,50 metros. Está presidido por dos esculturas: una talla de Santo Tomás Apóstol y otra de San Juan Bautista.

Su estructura arquitectónica consta de un cuerpo bajo: el banco o predela, ocupado por encasamientos, con diez pequeñas imágenes de evangelistas, santos, apóstoles y doctores de la Iglesia. Se distribuye verticalmente en una calle central y cuatro laterales, a las que hay que añadir otras dos calles exteriores, más estrechas, con recuadros a manera de nichos que acogen el resto de tallas, hasta completar el número total de veintidós. Horizontalmente se distinguen tres cuerpos o pisos. La separación entre las calles se realiza a través de columnillas abalaustradas. La transición de un cuerpo a otro se efectúa mediante cornisas y frisos decorados con grutescos. Lo más destacable de todo el conjunto son las 14 tablas policromadas que representan diversos temas del Nuevo Testamento.

El primer ciclo temático tiene por tema aspectos diversos de la vida de la Virgen y la infancia de Cristo, ocuparía todo el primer cuerpo y las dos tablas del lado izquierdo del segundo. Comprende: El Nacimiento de la Virgen, La Anunciación, La Visitación, La Natividad, La Adoración de los Magos y La Presentación en el Templo. Mayores problemas presentan las tablas siete y ocho, ambas en el lado derecho del segundo piso, las correspondientes a los temas de Pentecostés y La imposición de la casulla a San Ildefonso. La primera no encaja en el desarrollo temático, pues debería estar en el tercer piso tras La Resurrección. La segunda no corresponde a un momento concreto. Por último, el cuerpo tercero se centra en temas de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Comprende El Ecce Homo, Camino del Calvario, El Calvario y La Resurrección. La última tabla de este piso que hemos numerado como la trece, es una imagen de la Asunción de la Virgen que se completa con La Inmaculada del ático.

4. Aspectos estilísticos y compositivos

En nuestro retablo se pone de manifiesto la influencia conjunta de la pintura hispano-flamenca y la renacentista italiana. Junto a composiciones e iconografía propios de lo flamenco, los personajes se desenvuelven en arquitecturas renacentistas. Pero es el arte de Rafael Sanzio el que deja una mayor impronta. Su influencia se manifiesta en la belleza ideal, en la delicadeza de los gestos, en el suave plegado de los paños y en la suavidad de la luz.

Los rostros de los personajes son apacibles y delicados. Las manos son estilizadas con dedos afilados que dotan de expresividad y significado a los temas. La luz es otro elemento importante. No existe una definición clara de los puntos de luz, por lo que no se perciben fuertes contrastes. El color está vinculado a la composición. Se opta por las tonalidades suaves y en general frías, con toques de claroscuro. El autor o autores domina la técnica de la representación de pliegues, añadiendo sombras y matices crean los volúmenes. Las indumentarias responden a las modas de la época, reflejando los ambientes selectos de la corte y la alta nobleza. En cada tabla aparece definida una escena principal que da sentido al tema, y con frecuencia, otras secundarias. El autor o autores frecuentemente se permiten la licencia de introducir elementos anecdóticos y desenfadados. De esta forma encontramos, a veces en lugares preferentes e insospechados a esos ángeles con hechura de niños, perros, gatos, o los estudios minuciosos de los objetos más diversos.

Por último, hay que hacer referencia obligada al paisaje y los fondos de las escenas por ser uno de los elementos que más vinculan nuestro retablo con el grupo selecto de pintores de la Escuela de Toro. Generalmente el paisaje se muestra visible al espectador tras un arco o un vano de la estancia principal, cuando se trata de un interior; o bien se representan horizontes abiertos con ambientes mucho más diáfanos y desahogados.

5. La decoración escultórica

Dos figuras escultóricas presiden actualmente el retablo en su calle central: una talla de Santo Tomás Apóstol, bajo cuya advocación se levantó el templo, y otra de San Juan Bautista, ambas de mediados del siglo XVI.

El santo titular, en rigurosa posición frontal, viste túnica azulada que le llega hasta los pies descalzos y manto rojo abierto por un costado. Sostiene un libro abierto con su mano izquierda, atributo genérico de los apóstoles, pero también alusión a su leyenda de predicador en la India. De hecho su ademán es de lectura o declamación, sensación que queda remarcada con su expresiva mano derecha levantada, aunque también es muy posible que en ella llevara la escuadra, en alusión a su condición de patrón de arquitectos y geómetras. La hornacina dorada que le sirve de marco arquitectónico esta profusamente decorada con motivos vegetales, "putti", y las alegorías de la Fe y la Justicia.

La talla de San Juan es con diferencia la más notable de todo el retablo. Su evidente mérito ya fue advertido por Gómez Moreno, destacándola de todo el conjunto. Es una imagen manierista, de elegantes proporciones estilizadas a la manera clásica. Viste la tradicional piel de camello y está acompañado por el cordero a los pies. De acuerdo con su vida austera y errante aparece alto, descalzo, casi desnudo y demacrado, con cabellos y barba descuidados. Esta impresión es ahora irónicamente magnificada por su lamentable estado de conservación y la suciedad que le cubre. Porta el libro en la mano izquierda y tiene mutilado su brazo derecho, donde quizá llevara la concha del bautismo. Su pierna izquierda avanza decidida en un atrevido "contrapposto" que rompe la frontalidad y arquea ligeramente su cuerpo en un guiño praxiteliano. La cruz parece un añadido posterior. En la actualidad la imagen se nos presenta con un nada discreto cortinaje azulado de fondo, pero en fotos antiguas de la iglesia de Santo Tomás anteriores al traslado se aprecia una hornacina avenerada más acorde con el espíritu de la talla.

El retablo cuenta también con un total de veintidós pequeñas imágenes de madera policromada, de calidad discreta, que representan a apóstoles, evangelistas, padres de la Iglesia y santos. El orden actual de colocación parece puramente aleatorio. En su origen muy probablemente el apostolado ocupaba las dos calles exteriores, con doce huecos en total, mientras que el resto de imágenes se debía distribuir por los encasamientos de la predela. La identificación del algunos de estos personajes resulta problemática al estar parcialmente mutilados o haber perdido sus atributos. Estas tallas parecen pertenecer a la misma época en la que se realizó todo el conjunto, aunque en la documentación consultada no hay la más mínima noticia de ellas. Es factible, tal y como ocurre en otros casos, que alguno de los autores combinara las labores pictóricas con las escultóricas. Según David de las Heras algunas han sido sustituidas, “cambiando las primitivas por otras más modernas”. Peor valoración hace de ellas Gómez Moreno, al afirmar lacónicamente que no tienen un especial mérito artístico y responden, en su mayoría, a “modelos italianos”

6. El problema de la autoría

No se ha localizado firma en ninguna de las trece tablas, ni contamos con datos sobre su encargo en los libros de fábrica. Afortunadamente estas lagunas documentales han podido ser suplidas a partir de los protocolos notariales. Los primeros datos conocidos están relacionados con el pintor salmantino Juan de Montejo. En 1559 su viuda, Luisa de Oviedo otorga poder a dos vecinos de Villalpando para que presenten un requerimiento al mayordomo de la iglesia de Castrogonzalo “sobre el pintar del retablo que está comenzado”. Al año siguiente, el 3 de febrero, nuevamente Luisa de Oviedo otorga poder a Francisco de Valdecañas, pintor vecino de Toro, para pedir aparejos para acabar el retablo.

Pero el documento que arroja más luz es un contrato firmado entre Luisa de Oviedo y Francisco de Valdecañas el 23 de febrero de 1560. Por él sabemos que el pintor toresano estaba obligado a entregar acabado el dicho retablo para el año siguiente. Francisco de Valdecañas murió sin cumplir finalmente todos sus compromisos. En 1569 Antonio de Salamanca retoma los trabajos. Muy poco, sin embargo, duró esta labor pues debido a una enfermedad traspasa su labor a Santiago de Remesal, pintor vecino de Valladolid.

Parece claro que la mayor parte de la obra del retablo de Castrogonzalo se hizo estando en vigor el contrato suscrito con Francisco de Valdecañas en 1560. A esta fase de los trabajos debe corresponder la pequeña inscripción existente junto al lado izquierdo del sagrario, que reza así: A:NOMD:LXII (1562). Más problemático resulta concretar cual fue la participación concreta de Valdecañas. Teniendo en cuenta su fuerte vinculación con el grupo de artistas de Toro, con los que trabaja frecuentemente de forma mancomunada, parece claro que uno o varios de ellos debieron de intervenir de forma activa. Los nombres de Lorenzo de Ávila y Juan de Borgoña II, llamado el Joven, planean sobre nuestro retablo.

Bibliografía

ALONSO BLÁZQUEZ, I., "Dos tablas de Lorenzo de Ávila y Juan de Borgoña El Joven en el museo Lázaro Galdiano", Goya, 204 (1988), pp. 326-329; ANGULO ÍÑIGUEZ, D., ARS HISPANIAE, Historia Universal del Arte Hispánico, XII, Pintura del Renacimiento, Madrid, 1954; ANGULO ÍÑIGUEZ, D., Juan de Borgoña, Madrid, 1955; ÁVILA PADRÓN, A.,“Influencia de Rafael en la pintura y escultura españolas del siglo XVI a través de estampas”, Archivo Español de Arte, 225 (1984), pp. 58-88; BARBERO GARCÍA, A. y DE MIGUEL DIEGO, T., Documentos para la Historia del Arte en la provincia de Salamanca. Siglo XVI, Salamanca, 1987; BRASAS EGIDO, J.C., Pintura, En Historia del Arte en Castilla y León, Tomo V. Renacimiento y Clasicismo, Valladolid, 1996; BROWN, J., Velázquez. Pintor y cortesano, Madrid, 1986; CAAMAÑO MARTÍNEZ, J.M., “Sobre la influencia de Juan de Borgoña”, BSAA, XXX (1964), pp. 292-305; CAAMAÑO MARTÍNEZ, J.M., “En torno al maestro de Pozuelo”, BSAA, XXX (1964), pp. 103-114; CAMÓN AZNAR, J.R., SUMMA ARTIS, Historia General del Arte, vol. XXIV, La Pintura Española del siglo XVI, Madrid, 1970; CANAL SÁNCHEZ-PAGÍN, J.Mª., "La infanta doña Elvira, hija de Alfonso VI y de Gimena Muñoz, a la luz de los diplomas", Archivos Leoneses, 65-66 (1979), pp. 271-287; CASASECA CASASECA, A., Los Lanestosa. Tres generaciones de canteros en Salamanca, Salamanca, 1975; CASASECA CASASECA, A., “El hijo de Juan de Borgoña y la pintura renacentista en Zamora”, En Simposio A introduçao da arte da Renascença na Península Ibérica, Coimbra, 1981; CASASECA CASASECA, A. y SAMANIEGO HIDALGO, S., "Aportaciones a la escultura zamorana del siglo XVI: el testamento de Juan de Montejo", Studia Zamorensia, IX (1988), pp. 37-41; CASASECA CASASECA, A., Zamora. A través de sus: Pueblos y Paisajes. Geografía. Historia. Arte. Literatura. Folklore. Gastronomía. Tipos y Costumbres. Tomo II. Capítulo dedicado a pintura del Renacimiento, Madrid, 1991; CHECA CREMADES, F., Pintura y escultura del Renacimiento en España, 1450-1600, Madrid, 1983; Conservación y restauración. El patrimonio cultural de Castilla y León, Madrid, 1987; DÍAZ PADRÓN, M. y PADRÓN MÉRIDA, A., “Cuatro versiones de la Virgen con el Niño para cuatro maestros castellanos del siglo XVI”, BSAA, LIV (1988), pp. 394-402; DUCHET-SUCHAUX , G. y PASTOUREAU, M., Guía iconográfica de la Biblia y los santos, Madrid, 1996; Encrucijadas. Las Edades del Hombre, Astorga, 2000; FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M., RODRÍGUEZ SAN PEDRO, L.E. y ÁLVAREZ VILLAR, J., La Universidad de Salamanca. Ocho siglos de magisterio, Salamanca, 1994; FERNÁNDEZ PARDO, F. (Coord.), Las tablas flamencas en la Ruta Jacobea, San Sebastián, 1999; FERRANDO ROIG, J., Iconografía de los Santos, Barcelona, 1991; FIZ, I., “Atribución a Francisco de Comontes de una Epifanía y una anunciación en el museo de la Universidad de Salamanca”, BSAA, (1998), pp. 283-287; GARCÍA LOBO, V. Y J.M., Santa María de Arbás. Catálogo de su archivo y apuntes para su historia, Madrid, 1980; GÓMEZ MORENO, M., Catálogo Monumental de España, Zamora, Madrid, 1927; GÓMEZ MORENO, M., Catálogo Monumental de España. Provincia de Salamanca, Valencia, 1967; GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, R., "El retablo de Castrogonzalo", Brigecio. Revista de Estudios de Benavente y sus Tierras, 4-5 (1994-1995), pp. 185-207; GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, R., "Localización de una tabla desaparecida del retablo de Castrogonzalo", Brigecio. Revista de Estudios de Benavente y sus Tierras, 7 (1997), pp. 317-321; HERAS HERNÁNDEZ, D. de las, Catálogo artístico-monumental y arqueológico de la diócesis de Zamora, Valladolid, 1973; HIDALGO MUÑOZ, E., La iglesia de San Juan del Mercado de Benavente, Benavente, 1997; HIDALGO MUÑOZ, E., La iglesia de Santa María del Azogue de Benavente, Salamanca, 1995; IGUACEN BORAU, D., Diccionario del patrimonio cultural de la Iglesia, Madrid, 1991; LÓPEZ TORRIJOS, R., “Iconografía de San Ildefonso desde sus orígenes hasta el siglo XVIII”, Cuadernos de Arte e Iconografía, 2 (1988), pp. 165-212; MADOZ, P., Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Zamora, Madrid, 1845-1850; MARCOS, F., "La coronación de la Virgen de Fernando Gallego", en Historias y leyendas salmantinas, Salamanca, 1981, pp. 27-31; MARTÍN BENITO, J.I., REGUERAS GRANDE, F. y DE LA MATA GUERRA, J.C., Los caminos de Santiago y la iconografía jacobea en el norte de Zamora, Salamanca, 1994; MARTÍN GONZÁLEZ, J.J., “Tipología e iconografía del retablo español del Renacimiento”, BSAA, XXX (1964), pp. 5-66; MORENO ALCALDE, M., Museo de Salamanca. Sección de Bellas Artes, Salamanca, 1995; MUÑOZ MIÑAMBRES, J., Benavente y Tierra de Campos, Zamora, 1983; NAVARRO, M., La luz y las sombras en la pintura española, Madrid, 1999; NAVARRO TALEGÓN, J., Catálogo monumental de Toro y su alfoz, Valladolid, 1980; NAVARRO TALEGÓN, J., La Navidad en la pintura. Boletín Informativo/Suplemento 5. Diputación de Zamora, Zamora, 1983; NAVARRO TALEGÓN, J., Pintura en Toro. Obras restauradas, Toro-Zamora, 1985; NAVARRO TALEGÓN, J., “Aportaciones artísticas de la Edad Moderna”, En Historia de Zamora, Tomo II, (En prensa); PADRÓN MÉRIDA, A., “Dos tablas de Alejo Fernández y Juan de Borgoña hijo”, Archivo Español de Arte, 227 (1984), pp. 324-325; PANERA CUEVAS, F.J., El Retablo de la Catedral Vieja y la pintura gótica internacional en Salamanca, Salamanca, 1995; PARRADO DEL OLMO, J.M., “Andrés de Melgar en el retablo de Pozuelo de la Orden. Las relaciones entre pintores en el medio castellano del primer tercio del siglo XVI”, BSAA, (1998), pp. 255-270; PLEGUEZUELO, A., “Los azulejos del pavimento de la capilla de los Benavente en Medina de Rioseco. Una posible obra de Juan Flores”, BSAA, (1998), pp. 289-307; POST, CH. R., A history of Spanish painting, Vol. IX, part. II, Cambridge, 1930; REGUERAS GRANDE, F., "Pinturas del Hospital de la Piedad (Benavente)", Brigecio. Revista de Estudios de Benavente y sus Tierras, 6 (1996), pp. 111-149; REGUERAS GRANDE, F. y MARTÍN BENITO, J.I., “Hallazgos arqueológicos en el área de Benavente”, Brigecio, 7 (1997), pp. 311-313; REVILLA, F., Diccionario de iconografía y simbología, Madrid, 1995; ROGELIO BUENDÍA, J. y SUREDA, J., La España Imperial. Renacimiento y Barroco. En Historia del Arte Español, Vol. VI, Barcelona, 1995; SÁNCHEZ-MESA MARTÍN, D., “Los temas de la Pasión en la iconografía de la Virgen. El valor de la imagen como elemento de persuasión”, Cuadernos de Arte e Iconografía, 7 (1991), pp. 167-185; STRATTON, S., “La Inmaculada Concepción en el arte español”, Cuadernos de Arte e Iconografía, 2 (1988), pp. 3-127; TRENS, M., María. Iconografía de la Virgen en el arte español, Madrid, 1947; VILLAR ÁLVAREZ, J.A., Salamanca. A través de sus: Pueblos y Paisajes. Geografía. Historia. Arte. Literatura. Folklore. Gastronomía. Tipos y Costumbres. Capítulo dedicado a pintura del Renacimiento, Madrid, 1990; VORÁGINE, J. de la, La leyenda dorada, Madrid, 1989; VVAA, Más vale volando. Por el Condado de Benavente. Catalogo de la exposición, Zamora, 1998; VVAA, El apóstol Santiago en el arte zamorano. Catálogo de la exposición, Zamora, 1999.

|

| Inscripción en el lateral del sagrario A:NOMD:LXII (1562) |

|

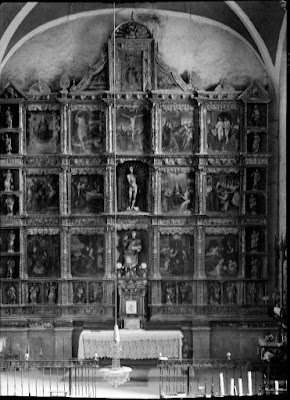

| Vista general del retablo |

|

| Detalle de la tabla del nacimiento de la Virgen |

|

| Detalle de la tabla del nacimiento de la Virgen |

|

| Detalle de la tabla del nacimiento de la Virgen |

|

| Detalle de la tabla de la Anunciación |

|

| Detalle de la tabla de la Natividad |

|

| Talla de Santiago Apóstol ataviado como peregrino |